表具屋を再定義、30年後に渡す経営のバトンから逆算で考える

清華堂は、掛け軸や屏風などの美術品を新調、修復する表具屋を大阪で98年営んでいる。だが、表具業界は住宅の洋風化とともに衰退の一途をたどるばかり。父から「継ぐな」と諭される中、4年前あえて家業に飛び込んだのが4代目の岡本諭志専務だ。

表具業の仕事を、飾る、直す、守るという3つの軸でとらえ直し、それぞれで新規事業を打ち出そうとしている。中でも美術品を守る目的で着手した抗菌・抗ウイルスコーティング事業はコロナ禍で一気に弾みがついた。現在34歳の岡本専務は、30年後に「会社を面白い形で息子に承継するのが経営のゴール」と語る。

衰退産業から新規事業を生み出す着眼点、そして事業承継のタイミングをふまえそこから逆算して考える家業ならではの経営の発想法について聞いた。

出典:令和2年度中小企業庁/プッシュ型事業承継支援高度化事業/「ロールモデルのクローズアップ」事業「継ギPedia」(http://tsugipedia.com/)

自分の文脈(家業)を生かせば他にないものを生み出せる

もともと事業を承継しようという思いはあったんですか。

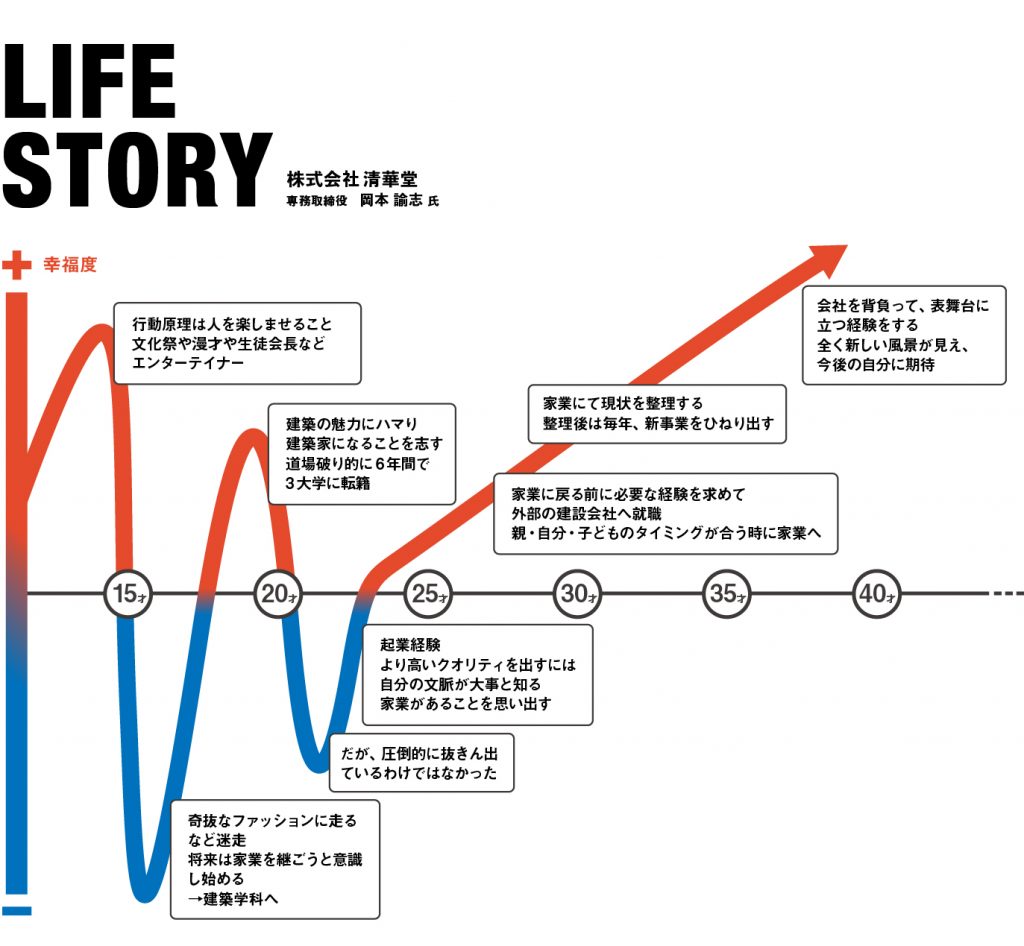

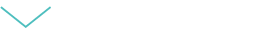

幼い頃から次期社長とか4代目とか周りから呼ばれて、漠然と継ぐんだろうなというイメージは持っていました。ちゃんと意識したタイミングは2回あって、1回目は高校生の時です。親父から「この業界は斜陽産業だから継ぐな」と言われまして。継ぐなって言われると継いでみたくなるもので(笑)。

弊社の仕事は、掛け軸が柱。それを作る、直すことで文化を支えてきました。どうしてそれが斜陽産業になっていったのかって考えていくと、和室が減ってきたからだよなという結論に至って。そこから建築の変遷に興味を持って、建築学科に進もうと思ったんです。

建築学科に進んでから建築の魅力にすっかりはまりました。最初は関西大学の建築学科へ、3年次の編入で京都工芸繊維大学へ進み、院に行く時に慶応大学に行きました。ただ慶応には親が建築家だったり、建築設計事務所を経営しているようなサラブレッドがたくさんいたんです。とてもそこには追い付けないなと。そこで、より高みにいくには自分の文脈を生かすことが大事だなって気づいたんです。そういえば自分にも家業があるじゃないかと。建築を家業にフィードバックすれば戦えるんじゃないかなって考えたのが2回目のタイミングです。

面白い仕事を得るにはどうしたらよいかを考える

学生時代に大手ゼネコンで模型を作るアルバイトをしてたんです。そこで社員の方を観察していたら、面白い物件に当たり続ける人がいる一方で、面白くない物件に当たり続ける人もいるなと気づきました。自分は面白い仕事に当たり続ける方になりたいなって思ったんです。

面白い仕事に当たろうと思ったら社長に目に止まらなきゃいけない。就職した建設会社の社長は田中角栄を思わせるようなカリスマタイプだったので、きっと人を大事にするタイプだなと思って、入社してまずやったことが600人の社員全員の名前を覚えることでした。

▲建設会社でのサラリーマン時代

そうしたら偶然にも、2ヶ月後の6月に社内イベントでなんと「100人の社員の名前当てペーパーテスト」があったんです。ぼく、100点とりまして(笑)。次の日に社長に呼ばれて「お前は一体何者なんだ」って。そこで覚えてもらって、そこから社内でも重要案件にばかり関わることができたんです。

チャンスを得るためにできることを怠らない姿勢がすごいですね。自己分析したらどんな性格なんですか、岡本さんって。

うーーーん。人を楽しませたいっていうのが行動原理にありますね。中学の文化祭では有志で漫才をしたり、高校生の時は奇抜な古着を着こなして雑誌に読者モデルで出たりもしていました。周りからは、ひょうきんで奇抜な人っていうイメージでみられていたと思います。

▲古着ファッションに身を包んで街を練り歩いていた高校時代

例えば、年末とかに久しぶりに会う同級生に「今おれこんなことしてんねん」って言えるようなネタを持っていて、面白いって言われせたいんです。大学を転々としたのも、今いる環境に囚われずに、社会でどれぐらい通用するか楽しみたいタイプなんだと思います。

▲中学時代の夢は漫才師

父との並走期間を考え、家業に戻る時期を決める

就職した会社から家業に戻るイメージはすでに持っていたんですか。

はい。自分の持つ文脈を生かそうと思ったら、逆算して次のステップに進む理由をあらかじめ定めてそれを積み重ねていくことが大事だと考えていました。10件は設計したいと思っていたのですが、それにだいたい4年かかります。だから4年後に家業に戻ろうと決めました。自分のタイミングだけでなく子供が幼稚園に入るタイミングでもあり、父と会社で3年は並走したいなと考えたのもその基準の目安です。

自分の人生がそれまで3年の節目で変わっていたので、3年、約1万時間を父と一緒に働いて、残すべきもの、変えるべきものを見つけておきたいという思いがありました。祖父は64歳で亡くなっているので、もし父が同じことになるとしたら遅くとも父が61歳の時に戻らないといけない。それが4年後だったんです。

そこまで考えていたんですか! で、家業に戻るわけですけど、その後、ご苦労はありましたか。

覚悟を決めて戻ったので、入社前と後のギャップはあったものの、そのことで悩むことはまったくありませんでした。今、34歳で入社4年目ですが、自分としては生まれた日から家業に入社してたつもりでいるので入社34年目という感覚で働いています。

入社34年目(笑)!アトツギならではの感覚ですね。とはいえ、昔からの社員さんたちとのコミュニケーションで気を付けていることはありますか。

社員の方も小さい頃から関わってきたなじみのある方たちばかりです。ただ、戻れる家があったから戻ってきたんだろうとは思われたくないので、だれよりも早く出社して、だれよりも遅く帰るという、地道ですけどそういった汗のかき方で、信頼してもらえたらいいなと思っています。

ふとしたことから気づく家業の無形資産

家業の文脈を生かして事業をと考えたときに何から着手したのでしょうか。

まず自分なりに家業を整理してとらえ直し、表具業という仕事を飾る、直す、守るの三つの軸に分解し、それぞれの軸で新事業を作っていきたいと考えました。それでまず、直すのところで虫干しミュージアムの事業を構想しました。

む、虫干し??ミュージアム???そもそも虫干しってなんですか??

寺院にある掛け軸は虫や湿気から守るため年に1回、日陰で風にさらす「虫干し」という作業が欠かせません。ただ、住職の高齢化が進み、その作業がなかなかできなくなりつつあります。ただ、放っておけば貴重な美術品が傷んでしまいます。そこで掛け軸を一堂に集めて虫干しているところを多くの人に見てもらおうと考えました。

なるほど。伝統的な仕事自体が一般の人にとって魅力的なコンテンツになるって発想ですね。この事業アイデアが生まれたのは、何かきっかけがあったんですか?

家業に戻った時に、これからは自分の個の力で戦おうと思って、気分を変えるために美容院に行って「世界観のある髪型にしてくれ」とお願いしたら、モヒカンにされたんです。親父に見せたらブチ切れられまして(笑)「そんなんじゃご住職に紹介でけへんやろ」と。そこから修正するにも真ん中を剃るしかなかったので、以来坊主頭です(笑)。

その時に初めて気づいたんです。このあたりは日本一寺院が集積しているエリアで、清華堂はその住職の方々に支えられてきたんだと。前職の建築で学んだ循環するまちづくりの考え方と家業の無形資産を合体させた形が虫干しミュージアムなんです。

家業のリソースをどう活用しようかと考えた時に、そのリソースって家業のど真ん中っていうより、父が住職のことをぽろっと言ったように、ちょっと裾野のところから広がるような気がしています。

岡本さんが始める新しい事業をお父さんはどう見てたんですか?

一番初めにアトツギのピッチイベントに参加して虫干しミュージアムのアイデアで参加した時に、父にはアイデアの中身を見てもらうのではなく、間違った言葉を使っていないか事業案の添削をしてもらいました。

新しい価値に対する抵抗感から、頭ごなしに否定されることを避ける工夫です。そうしたら1週間後に事業の内容についてこうした方がいいんじゃないかと主体的な形でアドバイスをもらうことができました。うまく取り込めたかなと。そういう意味ではフルオープンっていうよりかは半開きぐらいで父とはコミュニケーション取っていました。

新事業を考えるときって、アトツギが一人で考えるパターンが大半だと思うんですけど、そこはあえてお父さんを巻き込んでいったんですね。社外に相談する人とかいますか?

やっぱり掛け合わせって大事だと思います。ある時、一般社団法人ベンチャー型事業承継の事務局長にアイデアを話したら、東京の美術品の保管会社があることを教えてもらって、その事業モデルを参考にして新たな事業案として練り上げることができました。

誰かに想いを伝え、他人のリアクションからリンクした情報に、家業を掛け合わせて考えていた気がします。自分一人だとたどり着かなかったと思います。

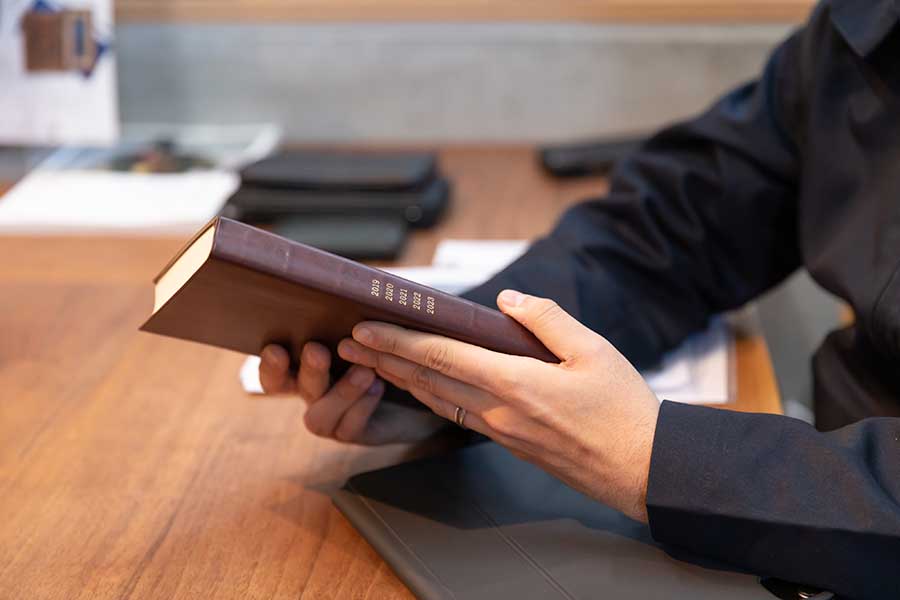

余談ですが、その時に事務局長から「家業に戻ったばかりの時はフレッシュな状態だから、先代と意見の食い違いがあった出来事は日記に残しておいた方がいい」と言われまして。そこからつけているのが5年日記帳です。都度思ったことや気になったことを書き残しているんですけど、1年前、2年前に書いたことを振り返れるのでいい頭の整理になります。

守る、の着想で生まれた抗菌・抗ウイルスコーティング事業

抗菌・抗ウイルスコーティング事業のアイデアはどこから生まれたんですか?

3つの軸のうち、守るという軸で着想したのがコーティング事業です。3年前に、台風で収蔵庫をカビでやられた美術館の方から、「美術品のコーティング以外に空間の衛生コーティングはしているのか」と尋ねられたことがきっかけです。

抗ウイルスに効果的な薬剤を探し、噴霧技術も修得したうえでSIAA(抗菌製品技術協議会)が付与する「抗ウイルス加工」の認証マークをいち早く取得しました。コロナ禍で美術展が軒並み中止になって仕事が減り不安になっていたことで、コーティング事業で攻めていこうと思えました。現在、近鉄電車の全1938両で採用されるなど事業が伸びていっているところです。

狙いを定めたらとことん食らいつく

ある時、取引先だった和歌山のホテルでの会合に参加した時に事業のキーマンになりそうな人を見つけました。その人が食事にいくのを見て、偶然を装って横に座ったんです(笑)。そこから話のきっかけをつかんで、実はこういう事業をしていますと伝えました。その方は近鉄グループの方で、「そんないいものなら電鉄にも紹介しよう」ということでつないでもらったんです。

すごいですね!こっそり後をつけるなんてなかなかできない行動(笑)!

これだって思った人には決め打ちで近づいていくのは苦ではないです。他の事業でも自分と感覚が合いそうな人がいれば手紙を送ったりします。懐に入っていくっていうのは大切なことだと思っています。

会社を面白い形で息子にパスすることがゴール

これからのことを教えてください。将来、どんな会社にしていきたいですか。

自分の経営者としてのゴールは、会社を面白い形で息子にパスすることだと考えています。目指す姿は、30年後に、現在10人の従業員が30人体制になり、そこで飾る、直す、守るの三つの軸でそれぞれ事業を回せていることですね。

すでに次に継がせるところまで考えているんですね。息子さんには具体的にどんな風に接していこうと考えていますか。

高校生の時に先手を打ってまず「継ぐな」と伝えることですね(笑)。あとは話題になる会社、面白い会社だなと、におわせることが大事だと考えています。家業の存在感を示しながら、自ら自分の人生のために「継ぎたい!」と言う瞬間を待ちます。

そのために向こう1、2年でやっていこうとしていることは何でしょうか。

どんどん新事業をつくっていきたいと思っています。毎年1つずつでもなにかしら事業を創出してダメならすぐ撤退し、いけるようであれば伸ばしていくのが40歳ぐらいまでのテーマです。その後は手応えのある事業をブラッシュアップし、3つの軸それそれで代表作と言えるような事業を確立したいと思っています。大事なものを守るプラットフォームを作り、そのうえに「飾る、直す、守る」で「拠り所のある暮らしを楽しむ社会」をビジョンとしてイメージしています。

アトツギという土俵は自分一人では作れません。スタートアップとアトツギって比較されがちだけど、評価基準がそもそも違うもの。だからこそ、アトツギのぼくたち自身がアトツギの評価基準を確立していかなればならないと思っています。アトツギにとっては今、強い追い風が吹いています。ぜひ流れに乗ってこのチャンスを生かしましょう。

【大阪】

株式会社清華堂

http://www.seikadou.com

抗ウィルス抗菌コーティング特設サイト

https://seikadou-release.com/

専務取締役 岡本 諭志 氏

■取材した人

ティム/マスオ型アトツギ

コテコテの理系男子の元ITエンジニアから結婚を機に土建屋アトツギへ華麗なる転身。この選択は正解だったのか...俺たちの戦いはこれからだ!!!